Андрей Филлипов: "Дыхание другого искусства"

Интервью: Алексей Мокроусов

Московский художник Андрей Филиппов в интервью АртУзлу - о советской жизни, авгурах, смыслах и берегах и своей новой выставке «Шар и крест». Она открыта в Фонде «Екатерина» до 28 июля.

Андрей Филиппов. Фото: Алексей Мокроусов

Алексей Мокроусов: Давайте сразу про Петропавловск-Камчатский? Я там провел две летних практики и три года после университета, это одно из самых ярких впечатлений жизни. А Вы?

Андрей Филиппов: Я там родился и жил целый год, пока меня не увезли после землетрясения 1959 года. Тогда папа ночью буквально выкинул меня в окошко из квартиры и сам побежал следом на улицу. И с тех пор в Москве.

А.М.: Не хотелось вернуться?

А.Ф.: Думал поехать на 50-летие. Но не сложилось

А.М.: Почему?

А.Ф.: Испугался. Погода была какая-то, дождливо…

А.М.: Нашелся повод?

А.Ф.: Да, наверное. Хотя меня тянет туда. Но хочется приехать не как турист, а родственников не осталось. Папа работал корреспондентом «Водного транспорта» и в порту – но не по военной части. По военной он юнгой ходил в караванах во время второй мировой, потом еще послужил…

А.М: Чувствуете в себе военные традиции?

А.Ф.: Да, хотя это и мои собственный увлечения Римом, Византией…

А.М: Как вы воспринимали историю в 80-е – как что-то, где можно было спрятаться от современности? Говорят, кто-то чувствовал скорый крах кафкианского мира.

А.Ф.: Были мысли о преобразовании, которое должно было наступить. Вопрос Амальрика, доживет ли СССР до 1984 года, висел в воздухе.

А.М.: Советский мир существовал в вечном времени, не принадлежавшем уже настоящему и лишенному будущего; вы чувствовали, что это последнее время советской империя, что ощущали – ее дыхание или издыхание?

А.Ф.: Преобразования должны были наступить, мы часто обсуждали это с Костей Звездочетовым, с ним мы учились в школе-студии МХАТ. Мы часто ездили туда вместе, я его спрашивал - а как тебя кажется, все ли ладно в нашем датском королевстве, не все ли здесь подгнило? Мне кажется, сперва он думал, не стукач ли я.

Андрей Филиппов. Фото © Георгий Кизевальтер, предоставлено Е.К.АртБюро

А.М.: Познакомились и сразу стали спрашивать?

А.Ф.: На первом курсе выяснилось, что мы живем по соседству, я пригласил его в гости, мама накормила обедом и тут я начал его пытать… Костя побледнел, сказал – спасибо, я сыт, и ушел. Где-то через неделю подходит и говорит – я познакомлю тебя с людьми, которые делают дело. И познакомил с Ильей Смирновым. Там была готовая структура «Антаис», мы занимались пропагандой среди рабочего класса. Потом это переросло в художественную ситуацию, появился «Мухомор». Там мне не понравилось, все эти матюги, я решил не участвовать. А градус уже стал серьезным, мы решили валить Брежнева, причем буквально, убивать. Мне снился бесконечный сон – я засыпал, и видел, как стою в темном подъезде в луче солнца, у меня пистолет…

А.М.: Смотрели заставку к «Джеймсу Бонду»?

А.Ф.: Нет, но просто надоела уже эта болтовня, хотелось чего-то активного. Но слава Богу, ничего подобного не произошло, я никого не убил. Хотя, наверное, был бы героем новой России или даже бы уже выпустили… Хотя нет, за такие дела тогда расстреливали.

А.М.: Или признавали сумасшедшим.

А.Ф.: Нам достались и отголоски коммунарского движения, Форпост имени Шацкого. У них была база на Спортивной, мы там одно время собирались, но потом выяснилось, что нехаляльная это вещь, мы от них как-то отвяли.

В это время какое-то движение пошло в обществе, ситуация по другому смотрелась. Хотя это цементное сознание поздней советской империи, ощущение пика и одновременно начало развала, присутствовало.

Костя мне как раз нарисовал на атласе границы новой России – был, кажется, 78-й год, исключая три республики, это было интересно. Кроме, кажется, Крыма, он его включил в состав РСФСР.

Потом мы познакомились с андеграундным кругом, началась художественная жизнь, вся пубертатная энергия ушла в творчество. «Мухомор» занимался перформансами и акциями, с 80-81 года я тоже присоединился к ним, познакомились с Никитой Алексеевым, а через него с Ильей Кабаковым, Ваней Чуйковым, Борей Орловым.

А.М.: После школы-студии МХАТ театром совсем не занимались?

А.Ф.: Я проработал года два или в театра Сац. А Костя работал аппликатором-декоратором в областном театре, здесь, на Никольской. Еще он работал в Целинограде, чуть ли не главным художником.

А.М.: В театр не тянет? Не просто как зрителя – поработать там не хочется?

А.Ф: Это интересные задачи, тем более что какой-то опыт есть, пусть и художника-исполнителя. Помню, в первый раз мне доверили нарисовать солнышко, и я нарисовал… оно потом вытянулось на сцене, и вместо улыбки получилось… Но сам опыт работы в трехмерном пространстве пригодился, это особое мышление. Я бы, может быть, что-нибудь и оформил, но не предлагают.

"Шар и крест" Фото: Владимир Бероев

«Существовала интеллектуальная дезинфекция»

А.М.: Центральный проект выставки «Шар и крест» в фонде «Екатерина», инсталляция «перспективы концептуализма», посвящен акции «Десять появлений» группы «Коллективные действия» (КД). Московский концептуализм все-таки умер?

А.Ф.: Но дело его живет! Это очень важно! Как такового концептуализма в чистом виде не существует, но именно что дело его… Это определенное формирование сознания, поворот мозгов в другую сторону. Это очень важно - от холста, масла больше к объекту или к таким пространственным акциям, как у Андрея Монастырского.

А.М.: Но ведь это и поворот к аналитике – от шаблонов и догм, художественных и идеологических, на которых держалась советская эпоха…

А.Ф.: Да, это китайская история…

А.М.: … а тут приходит концептуализм.

А.Ф.: Он пришел не в противовес, а как реакция – на такую тупую советскую структуру. Это было очень здорово, когда я со всеми познакомился – дыхание другого искусства.

А.М.: Проявлялось прежде всего в разговорах?

А.Ф.: Конечно, в разговорах. Немного напоминало собрания в эпоху Возрождения, там были целые школы, где люди собирались для разговоров, вроде академии Фичино вблизи Флоренции, в маленькой деревеньке, где жили близкие друг другу люди. А вокруг бушевал океан советского… я бы даже сказал, не бушевал, а цементировался, превращался в такую тупоту. Верхи уже потеряли смысл и берега, не знали, что делать со страной; в результате кончилось крахом.

А.М.: При этом концептуализм выглядит аполитичным, несмотря на всю работу с лозунгами, штампами, плакатами, в нем не было политического радикализма, вообще никакого, кроме художественного?

А.Ф.: Главное было искусство – как сделать, чтобы получилось хорошее художественное произведение. А если под раздачу попадала советская власть, ей тоже безусловно доставалось, но не было задачи разрушить, уничтожить.

А.М.: Как в условиях железного занавеса происходило знакомство с западным искусством, было ли оно важно?

А.Ф.: Благодаря знакомствам с дипломатами.

А.М.: Покупателями?

А.Ф.: Нет, была просто дружба.

А.М.: Приходили потуситься в мастерскую?

А.Ф.: Конечно. У Никиты Алексеева, например, были хорошие завязки, и какие-то материалы постоянно попадались интересные, журналы, еще что-то. Это было не целенаправленное снабжение, но общение. Да, могли попросить привезти что-то конкретное, например, журнал «Kunstforum». Они привозили, потому что им тоже было интересно, тем более что были странные совпадения, особенно в конце 80-х, с такими новыми дикими как Combas, Иммендорф, все эти немецкие группы и персонажи, у нас было похожее, развитие более-менее было одинаково начиная с середины 80-х и кончая серединой 90-х.

А.М.: С немцами больше похоже?

А.Ф.: Скорее с французами, но и с немцами тоже, плюс ко всему у них было много известных славистов, которые помогали чем могли.

А.М.: Где иностранцы, там и КГБ?

А.Ф.: Нас особо не мучали. Для них было не очень понятно, как это все интерпретировать, они не могли ничего предъявить. Единственное, что нашли – голые Скерсис и Захаров или что-то в этом роде, конфисковали, хотели приписать какую-то педерастию, но не получилось, потому что ничего нет. В голове же возникал диссонанс, было непонятно, что с этим делать. Они видели, что мы никому не передавали никаких важных документов, а просто общались.

А.М.: Наверняка пытались внедрить к вам своих людей.

А.Ф.: Этого я не знаю, не могу сказать. Странно-подозрительные люди появлялись, но быстро исчезали, потому что не выдерживали динамику общения, им было тяжело, они просто не понимали, о чем идет речь. Такие не выживали, существовала интеллектуальная дезинфекция.

А.М.: На что сами жили? Работали дворниками?

А.Ф.: По разному. Дворников, кстати, почти не было. Были отделы иллюстраций в издательствах, которые помогали, что-то заказывали, например, помогать с макетами книг, получали работу через горком графиков, у некоторых друзья были. Вадик Захаров был замечательным дизайнером, работал в отличном издательстве «Книга», - оно потом погибло, - он там был один из первых, вместе с Михаилом Аникстом. Мне перепадали заказы в издательствах рангом поменьше – обложки для Россельхозиздата или издательства Министерства культуры. Как-то зарабатывали, получалось рублей 150-180, нормально, можно было заниматься искусством. Поклеишь буковки, сделаешь обложечку – два раза в месяц, и свободен. А если кому-то попадали иллюстрации на большую книжку, вообще чудо.

"Шар и крест" Фото: Владимир Бероев

А.М.: Такой зарплате позавидовали бы советские инженеры, только у них не оставалось времени на искусство. А в какой момент стало понятно, что время концептуализма кончилось, в середине 90-х?

А.Ф.: Не могу сказать, что оно кончилось Я все же настаиваю,– в отличие от Ильи Иосифовича [Кабакова], который, впрочем, и не оставил наследников, - что Андрей Монастырский породил больше интересного в стране, чем Илья, вспомним, допустим, ту же «Медгерменевтику» или Аркашу Насонова. Много чего возникло в этом облаке вокруг Монастырского, и людей, и институций. Андрей понимал понять бытийные вопросы с другой стороны, что самое важное для художника – посмотреть с другого боку. Это получалось у тех, кто с ним разговаривал, Андрей это делал превосходно.

А.М.: Тогда было ясно, чему оппонировать, сегодня же многоликость современности зашкаливает, теперь как ни встанешь, все получается с другого боку?

А.Ф.: Андрей все время говорил о вечности и пытался показать какие-то ходы в эту вечность. Сейчас же ходы показывают не в вечность, но в какую-то попсу, бизнес. В общем, фигню. Андрей до сих пор весь про вечность, ходы, другие горизонты, про мир, который мы воспринимаем не так, как его видим, а, потому что он многогранен, что мы живем не в трехмерном мире, а в многомерном, где 12 векторов. Он говорит о святости, изучает опыты святых, потому что они вышли за рамки сегодняшнего мира в другие пространства, ему это важно.

А.М.: Такое понимание мира сформировалось в атмосфере ложной вечности, в которой был обещан коммунизм и прочие недостижимые цели?

А.Ф.: Сейчас-то все рухнуло, причем рухнуло давно, коммунизм был обещан в 1980 году. И вообще вся идея социального государства рухнула, ее добили стервятники – наши «партнеры», Западная Европа, Америка, им не нужно такое государство. Но у Андрея не было реакции на пропаганду, на советские мифы, он изначально был такой, он родился таким.

А.М.: А если бы родился в другой стране, в Германии, например, как бы развернулось его искусство? В духе Fluxus’a?

А.Ф.: Наверное, в русле Бойса. Хотя про Fluxus хорошая идея, Fluxus мне очень нравится; Андрей повыше, конечно. Я читал любопытную книжку, «Громкую историю фортепиано» Стюарта Исакоффа, там хорошая история о Кейдже, тот занимался разными китайскими делами, в том числе И-цзин. Перед студентами он выкидывал палочки и смотрел, что получается. У Андрея тоже был интерес к И-цзин. Однажды, кстати, Монастырский написал Кейджу письмо, и тот ему ответил, я не знаю содержания, потому что мама Андрея выкинула письмо в мусорное ведро. Но это очень важная связь.

А.М.: Количество «измов» в искусстве работает сегодня как инфляция, обесценивается все, все превращает в болото, где много соблазнов, много миллиардеров, в бассейнах которых тонут художники…. Большие деньги в искусстве усложнили ситуацию до предела.

А.Ф.: Она всегда была сложной. В советское время если ты даже не поддерживаешь коммунистическую идею, но проявляешь к ней лояльность, то получаешь большие заказы и следом большие деньги. Сегодня ты можешь разделять или не разделять определенную идеологию, но глобализация, либерализация и мультикультурность все переиначили. Куратор стал важнее художника, он придумывает темы, подбирает авторов, от него зависит все, и постепенно возникло самое ужасное, что сейчас существует - чудовищный перекос, художник продуцирует идеи, мысли, делает работы, а куратор начинает этим пользоваться, я бы сказал, что часто просто безнравственно. Там только бизнес и деньги. Ситуация прямо как в фильме «Репетиция оркестра» Феллини.

А.М.: Но есть же и другие кураторы?

А.Ф.: Бывают. Но в мире не так много таких как Бонито Олива, например, которые бы чувствовали и определяли тенденцию в искусстве, настаивая, что это нужно. У нас же искусство во многом превращается в провинциальное болото.

А.М.: У нас и проблемы с образованием, до сих пор нет ничего похожего на Дюссельдорфскую академию.

А.Ф.: Там тоже сложно, своя генеральная линия. Многие жалуются – чуть что, выгоняют.

"Шар и крест" Фото: Владимир Бероев

«Все началось с авгуров»

А.М.: Выставка в Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА» оставляет ощущение скрытой тоски по империи, и дело не в орлах, которые порой кажутся лишь декоративным элементом. Не сразу понимаешь, насколько они важны для автора.

А.Ф.: Конечно, важны. Изображение всегда сопрягается с образом, я не напишу то, чему оно не соответствует.

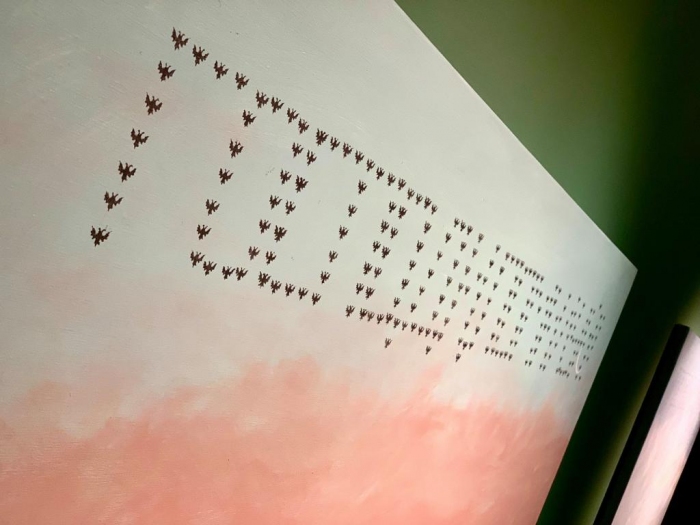

А.М.: Но почему текст выложен из орлов?

А.Ф.: Все началось с авгуров, которые занимались ауспициями, в том числе гаданием по полету орлов, для меня это оказалось важным, я стал выстраивать конструкции «текст плюс изображение».

А.М.: Чтобы таким образом тоже гадать по полету орлов?

А.Ф.: Чтобы выявить определенное знамение, явление другого мира.

А.М.: В ваших работах неожиданно много православия, даже изображен Афон…

А.Ф.: Да, я воцерковлен.

А.М.: Занятно, что работу с Нотр-Дамом специально подписали, что это другой год, а не нынешний, когда он сгорел – хотя такие странные сближения...

А.Ф.: Просто так совпало с нынешней историей. Работа называется «Круги в глазах», она вообще не имеет отношения к пожару, это про предобморочное состояние, розетка Нотр-Дама разбита таким образом.

А.М.: Но колонны непохожи на колонны Нотр-дама.

А.Ф.: Абстрактные колонны часто разделяют мои работы, это такие варварские колонны.

А.М.: Не такие уж они и варварские, в них чувствуется какая-то традиция.

А.Ф.: У варваров тоже была своя традиция.

А.М.: Сфумато вновь отсылает к эпохе Леонардо. Выставка получается своего рода паломничеством по знаменитым камням духовной культуры…

А.Ф: Я к этому и относился как к истории моих паломничеств.

А.М.: Паломничество и hommage «Коллективным действиям» близко соседствуют, коллективное действо постепенно превращается в частное.

А.Ф.: Нет, не совсем так. Монастырский ведет книги про «Коллективные действия» по структуре «акция плюс комментарии плюс комментарии на комментарии». Собственно, это и есть мои комментарии на десять появлений. Первый мой комментарий был, когда были большие бобины и большие, полтора на полтора метра, картинки у поля. Смысл акции был в том, что было десять катушек и десять участников, все брали ниточки и уходили в разные стороны, когда ниточка разматывалась, на конце ее появлялась табличка с текстом – «Вы – участник акции». Первая выставка была у Оли Свибловой в 1992-м, она притащила большие кабельные бобины, мы выставили их в длину, получился интересный эффект - мощные по массе бобины превращали живопись в фотографию, она становилась документом. Сейчас я решил сделать другой комментарий к той акции. Получились абсолютно герметические скворечники без дырочек, но с носиками в виде приклеенных катушек.

А.М.: Наблюдатель, который не наблюдает. Участник поневоле.

А.Ф.: Когда все это выстроилось, я вдруг понял, что это такое явление Христа народу, только наоборот. Человек уходит в лес, скворечник в виде Паниткова, который летит над ним (потому что в тексте у Андрея есть крылья Паниткова и шар Монастырского), и люди, находящиеся в непонятной для них ситуации - что же теперь делать?

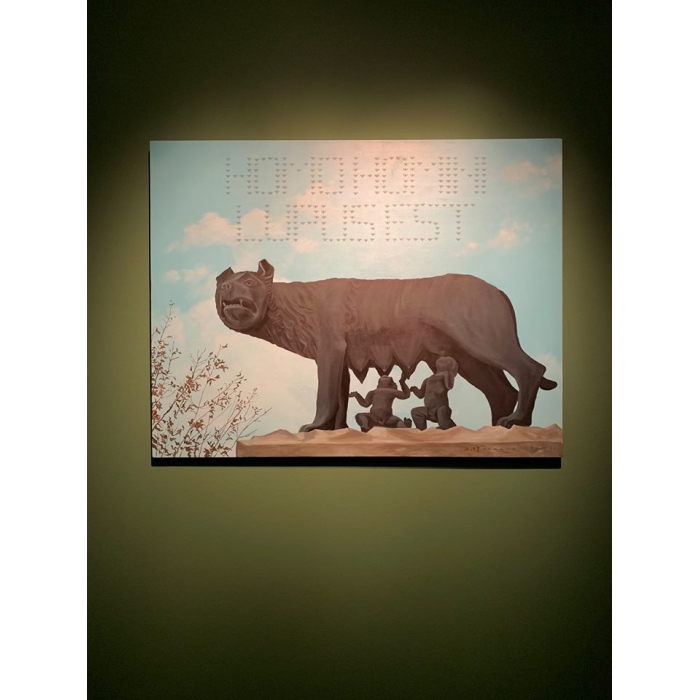

А.М.: Ромул и убитый им Рем на работе с изображением капитолийской волчицей придают пафосный характер высказыванию, отсылает к вечности, которая входит в противоречие с ироничным контекстом концептуализма.

А.Ф.: Ирония тут если и есть, она специфична. Московский концептуализм действительно был построен на иронии, она создавала пространство смыслов, этим можно было играть.

А.М.: Когда она стала исчезать?

А.Ф.: Когда исчезли анекдоты, в 90-е? Сейчас они вроде возвращаются. Кстати, хорошая книжка о той эпохе – «The Irony Tower. Советские художники во времена гласности» Эндрю Соломона, она фактологически интересна, как раз про то время. Она вышла на русском, ее можно найти. Не найдете – могу дать почитать.