Космос как предчувствие: выставка в Музее современных искусств им. С.П.Дягилева

До 6 июня в Музее современных искусств им. Дягилева СПбГУ проходит коллективная выставка «Космос – велик!», посвящённая репрезентации образа космоса и космического в работах современных художников. Журналист ART Узла побеседовала с куратором выставки Стасом Казимовым и составила путеводитель по экспозиции.

Текст и фото: Екатерина Шитова

Именно художники первыми осмелились представить, как могут выглядеть незнакомые миры за пределами земной атмосферы. Достаточно вспомнить графические вселенные Жана Жиро или образы инопланетных существ, созданные Хансом Гигером для «Чужого». Ещё задолго до появления первых космических спутников они оформляли обложки книг и журналов в середине ХХ века. Однако настоящий прорыв произошёл в XX веке, когда древняя мечта о покорении звёзд обрела реальное измерение: Юрий Гагарин отправился в космос. Миллионы людей по всему миру следили за полётом первого человека, затаив дыхание. В тот день границы привычного мира сдвинулись.

Выставка «Космос – велик!» – это размышление о том, как художники видели и предчувствовали космос задолго до его освоения. Это ода человеческому воображению, мечте, дерзновению – тому, что всегда опережает любые технологии.

Для куратора выставки Стаса Казимова экспозиция – не просто структура работ, но и полилог нескольких поколений художников: от 1960-х и до наших дней. Пространство экспозиции – палимпсест, сотканный из множества культурных наслоений, каждое из которых по-разному интерпретирует образ космоса и сокровенной мечты человека о нём. Каждая работа, представленная на выставке – уникальное прочтение фантазии о далёком и непознаваемом.

Вера Кадурина, «Возникновение Иорданского пруда в парке Лесотехнической академии» Вадим Комиссаров, «Новая планета»

Художница Вера Кадурина конструирует локальную космогонию внеземного происхождения прудов правильной круглой формы в районе Ланского шоссе в Петербурге: в её прочтении водоёмы – это кратеры, оставшиеся после падения метеоритов. По словам художницы, её художественный метод – это создание спекулятивных нарративов – «безумных, но объясняющих обычные вещи». Ещё один проект Веры заключается в интеграции скульптур в пространство городской среды – например, она прикрепляет к стенам домов керамические скульптуры в виде маленьких грибов. Грибы – тоже часть мифологии, продукт энергии метеоритов. Вера экспериментирует с их формами и глазурью, благодаря чему грибы приобретают инопланетные и фантастические формы.

Проект мифологии петербургских прудов продолжает развиваться: Вера работает над интеграцией в него дополненной реальности, чтобы каждый зритель, придя на берег пруда, мог навести на него камеру телефона и увидеть над водой парящий в воздухе метеорит. Спекулятивная мифология становится тотальной, бесшовно соединяя цифровое и реальное. Метеориты не просто падают на землю, а запускают длинную цепочку пространственных мутаций. Территория локального космоса незаметно расширяется, охватывая пространство всего города.

Рядом с мифологическим прудом соседствует загадочная работа Андрея Семёнова «Танго в космосе». На ней – две кошки, застывшие в космической невесомости. «Какая выставка без кошек или уточек? – иронизирует куратор. Образы животных способны внести иронический контекст в любую работу. Однако слой иронии скрывает за собой пространство мистического: кошки смотрят не на зрителя, а сквозь него, в пространство вечного и непознанного.

Полотно Вадима Комиссарова «Новая планета» является частью серии, созданной в 2011-2012 годах. На работе изображены космонавты в шлемах, безмолвно смотрящие прямо на зрителя из космического мрака. В отражении их шлемов – всполохи и вспышки – возможно, взрывов звёзд или зарождения новой жизни. Композиция работы превращает её в триптих: космонавты, как два предвестника катастрофы или перерождения мира, вступают в немой диалог друг с другом. Куратор Стас Казимов отмечает: «Это почти иллюстрация к “Возвращению со звёзд” Стаса Лема. Там тоже есть мотив страхов, сомнений и космоса как олицетворения человеческого одиночества».

Масштабная работа Вадима Комиссарова ярко контрастирует с инсталляцией Марины Колдобской – старым чемоданом, на одной стороне которого изображён самолёт, а на другой – летающая тарелка. Сочетание образов отчасти можно считывать как метафору сюжета фильма «Автостопом по галактике». Пунктирные линии движения, белые точки-звёзды на чёрной крышке – и у зрителя возникает ощущение, что он стоит перед космической бездной в преддверии прыжка в бесконечность – нужно лишь взять свой чемодан и сделать шаг в космическую бездну.

Валерий Гриковский «Чёрная звезда»

На противоположной стене – чёрно-белые графические листы Валерия Грековского. Изображённые на них образы нефигуративны: из белого пространства проступают бесформенные, почти лавкрафтианские мотивы. Классическая иконография изображений космоса в работах Грековского подвергается инверсии: вместо усыпанного яркими звёздами чёрного неба на белом листе проступает нечто нечеловеческое, тёмное, лишённое формы и описаний. По словам Стаса Казимова, в экспозиции не так много мистических и пугающих работ, но именно графика Валерия Грековского создаёт в пространстве выставки необходимое напряжение, без которого оно было бы более однородным и предсказуемым.

Вадим Комиссаров «Чьи двадцать три»

Между двумя графическими листами Грековского расположена работа Вадима Комиссарова «Чьи двадцать три», на которой изображён старт космического шаттла. Возникает почти случайный триптих. Стас Казимов признаёт: это не было заранее спланировано: так совпали форматы, линии, динамика. Но именно такой визуальный ритм чередования тьмы и яркого изображения последних секунд перед стартом в космос создаёт у зрителя эффект «входа» в иную реальность.

Работы Веры Светловой и Вильгения Мельникова, расположенные напротив графики Грековского и Комиссарова, ярко контрастируют с ними за счёт своей грубой материальности и осязаемости. Вера Светлова конструирует пространство воображаемого архива петербургских метеоритов, помещая в него псевдоартефакт – обломок метеорита из обожжённой керамики. Осенью 2024 года в деревне Большие Речицы в Псковской области Вера участвовала в процессе обжига керамики на каменном угле при температуре до 1800 градусов. Это почти та же температура, что переживает метеорит при вхождении в атмосферу. Обычно при такой температуре керамика сгорает. Но этот объект выжил и уцелел. Почерневший, покрытый коркой, испрещённый следами огня, он стал артефактом внеземного происхождения, хотя полностью создан руками человека. Внутри «обломка» нет ни проволок, ни арматуры. Только обожжённая глина, монотонная, но с потрясающе детальной фактурой. К нему можно и нужно прикасаться, считывая фикциональное невербальное послание из космоса.

Вильгений Мельников, МКС-24, фото из Telegram-канала художника

Металлический объект Вильгения Мельникова, расположенный рядом, органично встраивается в концепцию фиктивного космического архива. Работа Вильгения — это реконструкция того, чего больше не существует. Когда-то художник держал объект у себя дома, под потолком. Потом он дополнил его искусственными следами времени: добавил трещины, вмятины, выжженные пятна. Так родился образ космической станции, потерпевшей катастрофу над океаном. В объекте Вильгения присутствует мотив фиктивной документальности, которая побуждает зрителя поверить, что космос реален, осязаем и очень близок.

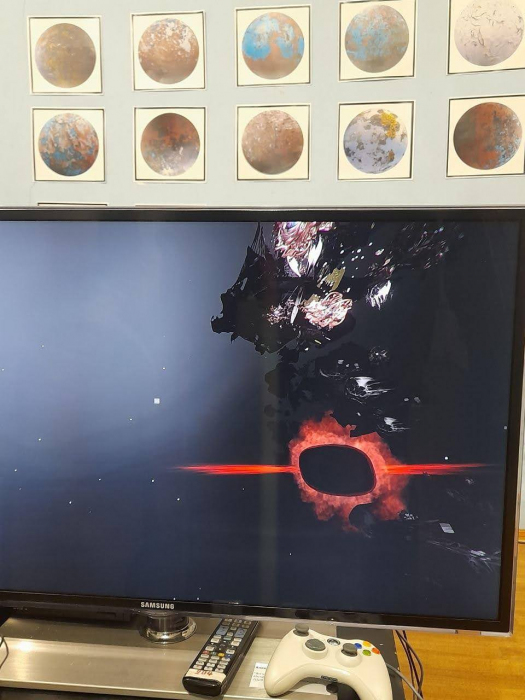

Александр Малышкин «Антивселенная»

В центре экспозиции находится интерактивная инсталляция медиахудожника Александра Малышкина «Антивселенная». Визуально она напоминает старые аркады: зритель может действовать в космическом пространстве игры при помощи джойстика и стрелять в фигуры врагов. Но внутренняя механика игры – лишь отсылка к эстетике старых компьютерных игр. «Антивселенная» – это цифровая космогония, философская притча в формате инсталляции с открытым кодом, в которой человек становится не только зрителем, но и архитектором происходящего.

Инсталляция была создана за месяц и включает элементы генеративного дизайна, нейросетей и написанных вручную алгоритмов. Часть кода сгенерировал ChatGPT». Машина в рамках работы инсталляции выступает не инструментом, а скорее соавтором. Большинство объектов в «Антивселенной» были созданы в два этапа: сначала – как изображения нейросетями, затем они трансформированы в 3D-модели и интегрированы в цифровую среду. Мир инсталляции не просто существует, а создаёт сам себя в реальном времени, реагируя на действия зрителя и производя компиляцию собственных элементов на ходу.

В основе проекта лежит философская идея о существовании Больцмановского мозга – гипотетического сознания, самопроизвольно возникшего из флуктуаций, осознавшего сначала себя, а затем – окружающую его реальность. «Антивселенная» устроена согласно той же логике: сознание запускает симуляцию, которая начинает фантазировать и создавать саму себя. Объекты и смыслы «Антивселенной» не заданы изначально; они возникают, реагируют и распадаются синхронно процессу игрового опыта зрителя. «Антивселенную» можно назвать своеобразным экспериментом с природой зрительского наблюдения. Космос в нём становится не просто внешним пространством, а процессом наблюдения и самоосознания.

Дмитрий Шарапов

Рядом с инсталляцией расположена работа фотографа Дмитрия Шарапова, издалека выглядящая как множество снимков разноцветных экзопланет. На протяжении нескольких лет художник фотографировал металлические шары на оградах, расположенных вдоль железнодорожных путей в Сестрорецке. Каждый шар, который годами перекрашивали, скрывая ржавчину, уникален по своему сочетанию цветов и текстуре. Образы экзопланет, которые зритель видит издалека, сделаны временем, дождём, грязью и краской. Стас Казим признаёт, что эта работа вызывает у посетителей выставки особый восторг: поначалу они пытаются угадать, как она сделана, а потом осознают, что это просто отпечаток реальности.

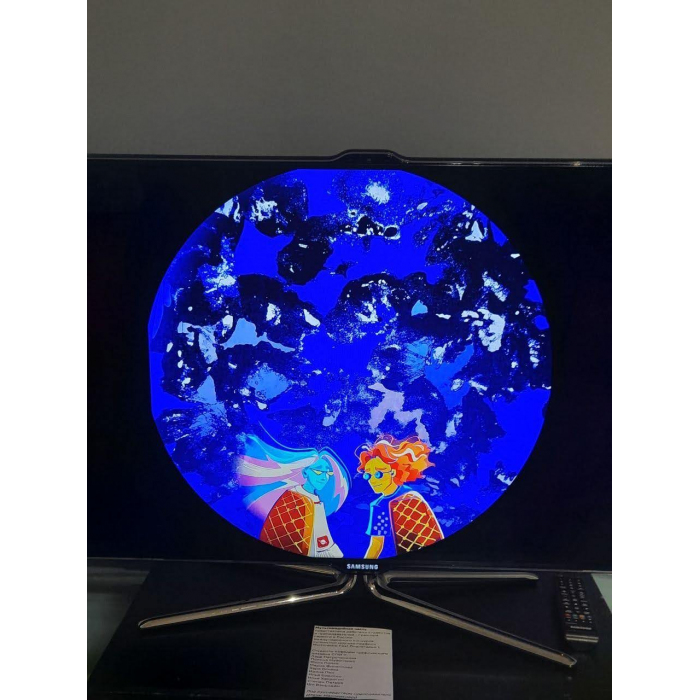

Выставка включает в себя ещё одну мультимедийную инсталляцию – видеоарт, созданный студентами и преподавателями факультета графического дизайна СПбГУ. Работа – не просто видеоарт в классическом понимании, а сборник гибридных визуальных форм, некоторые из которых находятся на стыке цифровой анимации, глитч-эстетики, Tumblr-ностальгии и постинтернет-культуры. Некоторые из них читаются как фрагменты цельного нарратива, другие – погружают в абстрактный поток образов, требующий от зрителя медитативного, сосредоточенного восприятия.

По словам Стаса Казимова, инсталляция не требует дополнительных пояснений и не допускает единственно верного прочтения: «Это как объяснять незрячему, что показывают по телевизору». Интерпретация принадлежит исключительно зрителю: например, кто-то узнаёт в изображениях силуэт Маленького принца, а кто-то – эстетический код хиппи-плаката конца 1960-х.

В экспозиции особенно выделяется живописная работа Валерия Луки, созданная в 2016 году. На первый взгляд, её можно отнести к направлению петербургского городского пейзажа 1960-х годов.

Особое внимание привлекают работы Алисы Юфа. Одна из них – почти монохромный чёрный холст – создаёт напряжение тишины. Как отмечает Стас Казимов, она могла бы завершать экспозицию, «чтобы человек, уходя, почувствовал, что хочет домой». Три полотна контемпорари-вышивальщицы Насти Иваненковой – нежное, почти интимное воспоминание художницы о её пребывании в челябинской арт-резиденции. Вышивка – акт переосмысления художницей своих чувств и реакции от реального события – падения метеорита. В визуальных образах вышивки соединяются образы неба, земли, внеземной вспышки и зимней тишины.

Юрий Никифоров «Колючая луна», Алиса Юфа «Пора домой»

Работа Юрия Никифорова «Колючая Луна» ярко выделяется на контрасте с вышивкой Насти Иваненковой. Грубая фактурная конструкция из трубок, шлангов, проволоки и текстиля вызывает у зрителя ощущение тревоги, отчуждённости. Никифоров, работавший с самыми простыми и грубыми материалами, создаёт образ, в котором несовершенство материи превращается в выразительную метафору. Фигурка маленького спутника, почти не заметного на фоне грубого металла, органично завершает композицию работы.

Настя Иваненкова

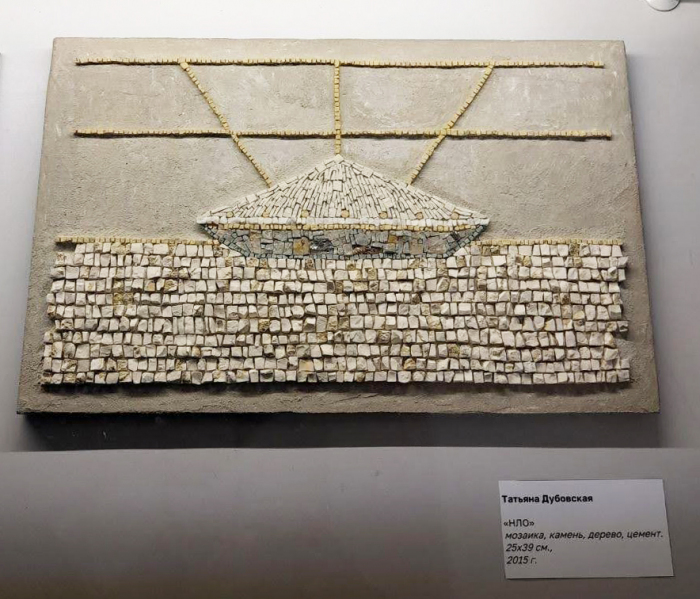

У выхода расположена работа Павла Тихомирова «Первая ступень»: маленький самолёт из металла покоится на мраморном постаменте квадратной формы. Это и отсылка к Малевичу, и лаконичный мемориал героизму советских лётчиков. Важный элемент экспозиции – витрина с фрагментами метеоритов из коллекции Петрографического музея СПбГУ: зритель буквально касается космоса. Здесь же – мозаика Татьяны Дубовской, напоминающая след древней цивилизации, археологический фрагмент внеземного происхождения.

Татьяна Дубовская «НЛО»

Выставка, как и космос, не выстраивает цельный нарратив и не предлагает зрителю финальное решение и итоговую мысль: она оставляет смыслы неясными и открытыми. Главным мотивом остаётся индивидуальное восприятие космоса и приглашение задать самому себе вопрос: что такое космос для каждого из нас? Воспоминание, предчувствие, фантазия о несбыточном, фантастический образ или просто взгляд на звёздное небо?

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ им. С.П. Дягилева СПбГУ: Лейтенанта Шмидта наб., 11/2

Вход в здания СПбГУ по предъявлению паспорта.

Расписание работы: пн.-пт. 10:00-17:00 (Открыто в период работы выставки)

Последний четверг каждого месяца – санитарный день

Стоимость билетов: взрослый – 200 руб., льготный – 100 руб.

Telegram-канал Музея