О коллекции Антона Козлова и философии связей в современном искусстве

Цена и ценность — зачем кому-то скупать мир

Начнем издалека. О коллекционерах в современном мире искусства принято говорить языком сделок: купил, продал, приумножил. Но в искусстве цена и ценность редко совпадают. Цена — это едва заметный штамп на ярлыке. Ценность — это история, запах свежей краски, нерв художника и то, как работа будет жить дальше.

Антон Козлов с работами из своей коллекции

Именно поэтому так важен вопрос, кто покупает искусство и зачем. Не для спекуляции. Не как временную декорацию. А чтобы собрать живую систему координат своей эпохи. Это формирует рамку этической позиции. Коллекционер задаёт произведению новую траекторию, а вместе с ней — новую оптику нашей эпохи.

Недавно я побывала в хранилище Антона Козлова — молодого коллекционера, который за последние несколько лет собрал одну из самых чутких и точных коллекций современного российского искусства. Его путь и масштаб поразили меня не только как профессионала, но и как зрителя. Впечатление от увиденного было как серия электрических разрядов: — от количества работ, от их энергии, и от энтузиазма самого Антона, с которым он рассказывает о каждом предмете, художнике, периоде. Это не просто склад. Это место концентрации и памяти.

Как в буддизме есть метафора мандалы, которую монахи создают из песка — не чтобы сохранить, а чтобы прожить — так и коллекция Антона это не о сохранении «вечного», а о записи дыхания эпохи, которое постоянно ускользает. И в этой практике есть почти монашеское служение.

Коллекция поражает не только масштабом, но и глубиной. Это не просто собрание произведений; это тщательно выстроенная система. Как инженеру по первому образованию, мне показалось, что это некий сложный оптический прибор. Точнее — телескоп.

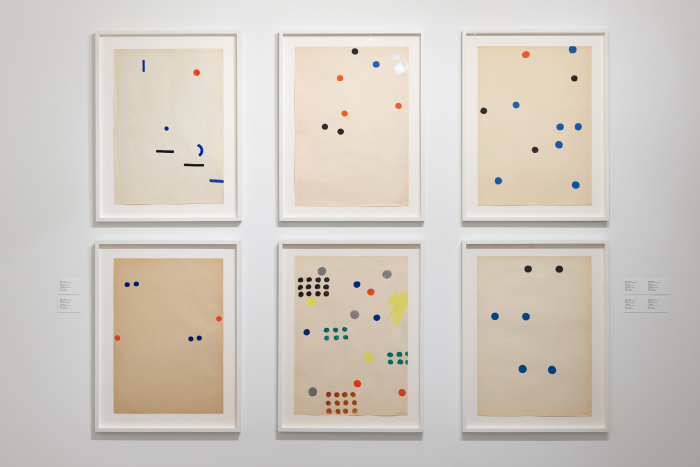

Антон Козлов и экспозиция выставки «Расположение картин зависит от вкуса», Мультимедиа Арт Музей

Телескоп, собранный из искусства

Антон собирает произведения как элементы сложной оптики. Каждая вещь — как линза, как отражатель, как кристаллический фильтр. Ни одна деталь отдельно не показывает звёзды, но вместе они дают возможность увидеть — не прошлое, не настоящее, а скорее будущее. Выстраивают фокус и делают видимым ещё не произошедшее.

В этом и есть миссия искусства.

Подобно тому, как телескоп не излучает свет, но улавливает отражения далеких звёзд, так и собрание Козлова улавливает слабые, но точные сигналы эпохи.

В его коллекции — имена и произведения, не все из которых уже устоялись в каноне. Это та ткань, из которой канон рождается. Он собирает не просто имена, а контексты, связи, точки напряжения и боли, которые не всегда сразу входят в институциональные сборки. И именно поэтому его выставки — как в МАММ («Расположение картин зависит от вкуса»), так и в Ельцин Центре («21 длинный, один короткий») — так важны. Они фиксируют то, что ускользает, и дают возможность увидеть, как культура ощущает себя здесь и сейчас. Здесь рождается архив будущего, который Борис Гройс точно назвал «машиной производства нового».

У Антона Козлова пока нет музея с колоннадой и дарственных табличек, зато есть просторный склад лаборатория, в котором произведения хранятся, будто детали сложного механизма. Он молодой, энергичный и заразительно увлечён тем, что делает. Разговор с ним — это ток высокого напряжения: каждая картина или объект запускает цепь ассоциаций о художнике, времени, городе, событиях.

На стеллажах — сотни и сотни работ: от солидных холстов Рогинского до стопок рисунков Петра Кирюши и выцветшей хроники «Коллективных действий». Списком можно заполнить несколько страниц каталога, но Козлов принципиально не печатает инвентарных ведомостей: «Перечень — это статично, а моя коллекция — процесс». Недавние приобретения — панковские, пост ироничные полотна Петра Кирюши, коллажные текстильные объекты Алины Глазун, где фразы выкройки сшиваются из обрывков ткани и букв, редкие ранние холсты Семёна Файбисовича. Рядом — весомый корпус представителей московского концептуального круга: текстовые объекты Дмитрия Пригова, исторические серии Комара и Меламида, «топология пустоты» Ирины Наховой.

Антон собирает не имена, а связи. Он говорит: «Покупаю то, чего ещё нет» — и точно попадает в нерв.

И в этом – основание телескопа, его фундамент будущего, искажение времени, позволяющее Антону и нам вместе с ним заглянуть в момент, который «еще не готов», но вот-вот случится. Саспенс ожидания предстоящего, которое через секунду станет нашей реальностью.

И при этом, у Антона нет пафоса. Есть энтузиазм, азарт, небольшой элемент игры, а как без него. Но главное — есть ответственность. Не только перед художниками, которых он поддерживает, но и перед будущим, на которое мы смотрим через его телескоп, и которое однажды будет смотреть на нашу эпоху через его собрание.

Роман Сакин, «Кураспатия». Выставка «Расположение картин зависит от вкуса», Мультимедиа Арт Музей, Москва

Философия сильных и слабых связей

Упомянутые выше выставки подробно описаны в различных статьях, мне же здесь хочется поразмышлять о сущности и значении коллекционирования. О фигуре коллекционера как единицы, ответственной за формирование культурного ландшафта современности, а отчасти и мира будущего.

Борис Гройс сформулировал мысль: «…для меня архив не есть способ репрезентации прошлого, а машина для производства будущего. Архив именно тот агрегат, который ориентирует наше зрение, информирует его, вооружает наше зрение и обращает его на то, что в действительности конституируется, выделяется, оформляется как новое».

Эта идея перекликается с размышлениями философа и теоретика современного искусства Александра Маркова о новых онтологиях и связях — сильных и слабых — как системе примирения объективного и субъективного. Сильная связь неустранима: убери её — и предмет перестанет быть самим собой. Она обеспечивает ― или претендует обеспечить ― непротиворечивое знание. В культурной плоскости её можно описать как канон, «общий язык» культуры. Слабые же связи – те, которые существуют лишь в определённых контекстах, обнаруживают зону неопределённости, пробелов, метафор, и в отличие от «сильных» представляют собой не каноны, а нюансы, оттенки, ассоциации, игры смысла. Слабая связь хрупка, но именно она превращает монолит в живую ткань.

Марков предлагает рассматривать искусство как инструмент для дифференциации сильных и слабых связей, разбирать их через призму искусства, где они многократно «расшатываются». Так мы выявляем скрытые слабые связи, на которых и покоится кажущаяся монолитность нашего восприятия мира.

Это дает нам почву для новой ветви философской мысли: мета-онтология отношений ― язык, описывающий, как именно связи удерживаются, усиливаются, ослабляются, исчезают и возрождаются. Это похоже на то, как сложные системы изучают фазы и переходы вместо статичных сущностей.

Так методология Маркова превращается в компас мышления, указывая не «куда идти, чтобы обрести истину», а как продолжать навигацию в мире, где истина всегда распределена по узлам разной прочности.

Хранилище коллекции Антона Козлова

Антон Козлов: картограф времени

Если рассматривать эту мысль в контексте коллекции Антона Козлова, его собрание является практическим воплощением этой философии, художественным полем для экспериментов. Работы Ирины Кориной указывают на хрупкость социальных конструкций через театральную материальность; Роман Сакин превращает лаконичные бытовые формы в медитативные скульптурные жесты; Пётр Кирюша обнажает уязвимость городской иронии; Алина Глазун соединяет фразы и обрезки ткани в коллажах-манифестах; Семён Файбисович размывает границы медиа, превращая живопись в документ времени. Шестидесятники вводят «сильные» структурные связи: Пригов программирует языковую матрицу, Комар и Меламид расшатывают коллективные мифы, Ирина Нахова исследует пустоту как базовую форму, «Коллективные действия» размыкают авторскую вертикаль и превращают зрителя в соавтора. Так в одном поле сталкиваются каноны и нюансы, создавая необходимое трение.

Каждое произведение искусства в коллекции функционирует как элемент в сложной системе связей, где слабые связи — это тонкие, неочевидные, но значимые отношения между объектами, людьми и контекстами, которые держат культуру открытой к новому и создают метафорический стройматериал для ее будущего, выявляя новые формы взаимодействия и смысла.

Таким образом, коллекция Козлова становится не просто архивом произведений искусства, а динамичной системой, картой, отражающей сложность и многослойность современного мира. Она демонстрирует, как через искусство можно исследовать и понимать слабые связи, которые формируют нашу реальность, и тем самым способствует созданию более гибкой и инклюзивной онтологии.

Его «телескоп» из произведений искусства работает как фрейм, через который можно разглядеть конфигурацию реальности — во всей ее неопределённости, тревожности, надежде, и позволяет рассмотреть слабые сигналы настоящего, которые могут стать сильными связями в будущем.

Экспозиция выставки «Расположение картин зависит от вкуса», Мультимедиа Арт Музей, Москва

Из мира идей в мир эмоций

Закончить это философское отступление хотелось бы мыслью попроще. А лучше – эмоцией. Представьте: вернисаж окончен, последняя лампа в зале медленно гаснет, и в полумраке всё ещё мерцает маленький флюоресцентный объект — словно ускользающий свет далёкой звезды. Этот остаточный свет — точка, где встречаются художник, коллекционер и будущий зритель. Финал вернисажа открывает историю новой выставки. В эту секунду становится ясно: коллекционирование — не про владение, а про заботу о хрупкой связи, которая удержит наше время на небосклоне истории.

Коллекционер XXI века — это не хранитель, а медиатор между настоящим и историей. Он — тот, кто не просто видит, но постоянно учится смотреть — через других, через чужое, через искусство.

И если художник создаёт высказывание, то коллекционер — создаёт возможность его услышать.

Художник работает из внутренней необходимости; коллекционер — из внутренней ответственности. Когда они встречаются, возникает не рынок, а смысл.

Экспозиция выставки «Расположение картин зависит от вкуса», Мультимедиа Арт Музей, Москва

Выставка «Расположение картин зависит от вкуса. Современное искусство из коллекции Антона Козлова» проходит в Мультимедиа Арт Музее, Москва, ул. Остоженка, 16 до 22 июня 2025 года.

Экспозиция выставки «Расположение картин зависит от вкуса», Мультимедиа Арт Музей, Москва

Текст: Анна Айвазян

Фото: архив Антона Козлова