Цикл интервью о самом веселом периоде отечественного искусства - последней четверти XX века. Мы познакомим Вас с теми, кто вершил исторический контекст того времени, с художниками и кураторами, входившими в состав таких объединений и групп как: "Клуб авангардистов (КЛАВА)", "Коллективные действия", "Мухоморы", "Чемпиионы мира", "Медицинская герменевтика", рок-группа "Среднерусская возвышенность", любительское объединение "Эрмитаж", "Детский сад"... Данный цикл приурочен к выставке "В поле зрения. Эпизоды художественной жизни 1986-1992" в Фонде культуры "ЕКАТЕРИНА".

Гриша (Григорий Давидович) Брускин родился в 1945 году в Москве в семье профессора Московского энергетического института. Окончил художественное отделение Московского текстильного института (1968). Участник выставок с 1966 года (7-я Молодежная выставка в Доме художника на Кузнецком Мосту, Москва). Первая однодневная персональная выставка прошла в 1976 году в Доме художника в Москве, с тех пор художник провел около 30 персональных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Кельне, Франкфурте, Цюрихе, Венеции и в других городах. Международную известность Брускину принес прошедший в Москве в 1988 году аукцион Sotheby’s Russian Avant-Garde and Soviet Contemporary Art, где его живописная работа «Фундаментальный лексикон», став топ-лотом, была продана за сенсационные £220 тыс., в 12 раз выше эстимейта. В 1999 году по приглашению немецкого правительства в качестве представителя России Брускин создал монументальный триптих «Жизнь превыше всего» для реконструированного Рейхстага в Берлине. В 2012 году инсталляция Брускина «Время Ч» была удостоена премии Кандинского в номинации «лучший проект года», Издательство НЛО выпустила четыре литературные книги художника.

Какие выставки того времени (86-92 гг.) Вы считаете самыми важными, интересными?

В 86-м важные выставки происходили в старом здании Дома художника на Кузнецком мосту. В частности, там существовал так называемый клуб скульпторов, в котором заводилами были Пригов и Орлов. Они устраивали замечательные однодневные выставки, которые имели резонанс в художественном сообществе. Потом, конечно, Московская Молодежная выставка, кажется, 17-я. Ко мне в мастерскую пришли устроители. Запомнил Лену Курляндцеву, Даниила Дондурея, Андрея Толстого... Я показал «Фундаментальный лексикон». Долго совещались: взять-не взять на выставку. В результате решили, что время еще не настало. 86 год — это уже активная перестройка. Было понятно, что что-то стремительно меняется, но было неизвестно, куда все двинется. У нас же в стране не обязательно действительно что-либо сделать. Достаточно объявить. Объявили же однажды: «Наше поколение будет жить при коммунизме». Все смеялись и понимали, что, естественно, никакого коммунизма не будет, во всяком случае, при нашей жизни. Мы по привычке думали, что Горбачев в очередной раз подрумянил социализм, а на самом деле все пойдет по прежнему. Народ и начальство побаивались: непонятно было, что произойдет в следующее мгновение. Изменения начались, я бы сказал, на молекулярном, атомном уровне. Воздух стал другим. Раньше вся жизнь проходила на чердаках, на кухнях. Художники занимались искусством без всякой надежды на то, что оно будет выставлено или продано. О последнем вообще как-то речь не шла. Все делалось для небес, для гипотетической идеальной жизни. У нас была локальная художественная ситуация, не было никакого выхода в международную жизнь... Интересно, вот я сейчас говорю «мы», «у нас», а в то время я принципиально не говорил «мы». Тогда «мы» у меня ассоциировалось исключительно с массой, с толпой, с коллективом, с «ОНИ». С Замятиным. Я охранял свое «я» и старался ни с кем не объединяться. Быть кошкой, которая гуляет сама по себе.

В советское время, несмотря на железный занавес, мы пытались мыслить себя в международном художественном контексте. «Советская цивилизация», построенная на идеологии марксизма, была провозглашена как истинная, марксизм-ленинизм — как верное учение, искусство социалистического реализма — как единственное правильное. В то же время западная культура не отрицалась: мы с детства знали, что Античная Греция — колыбель цивилизации и великого искусства. Что Леонардо да Винчи и Рафаэль — гении. Мы все это воспринимали как часть нашей культуры. Общей с европейцами. Мы не думали, что родились и умрем в культуре социалистического реализма. Для нас связь с Европой была очень важна, несмотря на изоляцию. В 86 году вместо случайных журналов по современному искусству и залетных иностранцев, которые рассказывали нам о том, какие выставки «там» «у них» проходят и какие течения существуют, вдруг стали приезжать всамделишные профессионалы — галеристы, музейщики, коллекционеры (кстати, проходимцы среди них тоже попадались), которых приводили к нам в мастерские чиновники Министерства культуры. Люди, которые не появлялись у нас ранее ни при каких обстоятельствах. Более того, запрещали наши выставки.

Фридрих Дюрренматт на выставке "Художник и современность". Февраль 1987 г. Из архива Г.Брускина

Меня в 82-м судили так называемым товарищеским судом в Московском отделении Союза художников за «неправильную» выставку и за «вредные для советских людей» работы. Прислали список картин, которые я был обязан принести на суд в Союз художников. Дело в том, что накануне в Вильнюсе у меня состоялась выставка, которую осудил и закрыл через пару дней после открытия секретарь по идеологии ЦК Коммунистической партии Литвы. Литовские товарищи послали телегу в Москву: с Брускиным, мол, надо разобраться. В Москве не знали точно, что следует мне пришить. Во время суда со мной разбирались примерно следующим образом: «Вы читали сегодня газету «Правда»?» — Я отвечал: «Нет, не читал». — «Напрасно». — Я спрашивал: «Почему?» — «Между прочим, мир на грани войны. Америка угрожает. Вот-вот начнется ядерная война, а Вы себе позволяете такое». После слова «такое» возникала пауза, было непонятно, что именно я себе позволяю, потому что они сами не знали, что мне присобачить, не то «антисоветчину», не то «сионизм», не то еще что-то похуже. Когда суд закончился, человек, который больше всего тянул на меня, что, мол, в моем искусстве отразилась враждебная советским людям философия экзистенциализма, что я издеваюсь над советским образом жизни и над нашим родным красным знаменем, подошел ко мне в коридоре и, убедившись, что никто нас не слышит, сказал: «Слушай, старик, я же изо всех сил старался тебя спасти, ну, молчал бы, что ж ты выступал все время, все испортил».

После суда меня стали выгонять из Союза художников. Членство в Союзе художников было охранной грамотой. Многие вступали в Союз, потому что боялись, что их сошлют как тунеядцев куда-нибудь там в деревню, куда ссылали в то время проституток и поэтов. Например, Иосифа Бродского. Шел 82-й год, нравы были помягче. Я относился к происходящему с юмором, как к спектаклю. И мне было плевать, выкинут меня из Союза художников, в который я вступил в нежном возрасте, в 23 года, или нет. После этого «спектакля» мне выдали «волчий билет». И нечего было думать, чтобы где-либо выставиться. И вот на этом фоне, ни с того ни с сего, совершенно официально стали появляться западные залетные птицы с предложением сделать выставку в одном музее, в другом музее, купить работы, опубликовать статью… Это было настолько необычно, неожиданно, что хотелось себя ущипнуть. Потому что стало происходить то, что, по нашим понятиям, никогда не должно было случиться.

Какая отправная точка была для Вас, это Sotheby’s?

Нет-нет, это началось раньше. Sotheby’s случился в 88-м. А радикальные изменения в отечественной культуре и активная западная деятельность в Москве начались в 86-м, как раз в год, о котором Вы говорите. Конечно же, главную роль во всей этой истории сыграла политическая ситуация. Так называемая перестройка. Более открытый курс по отношению к Западу и готовность к сотрудничеству стали привлекать внимание к России западных политиков, потенциальных инвесторов, любителей искусства. Последние обнаружили, что в непонятной, экзотической полуазиатской стране кроме белых медведей и красных комиссаров существует интересное искусство, отличное от западного. Которое явно несет новую, свежую информацию. И сюда повалил народ. Были проходимцы, которые приходили и рассказывали всякие сказки, чтобы обмануть и поживиться. В то время в ходу были всякие списки. Помню, в 87 году один западный коллекционер, приехавший сюда покупать работы, показал такой перечень, подсунутый ему каким-то доброхотом-художником. Присмотревшись, я узнал все знакомые имена: человек сорок. Напротив каждой фамилии стояли условные значки: черточки, точки, крестики, кружочки… Черточка означала — гений, точка — талант, крестик — посредственность, кружок — бездарность… Сразу началась борьба за место на художественном Олимпе. На небесах. Раньше подобное никого не волновало; в изменившейся ситуации, особенно после аукциона Sotheby’s, содружество стало рушиться.

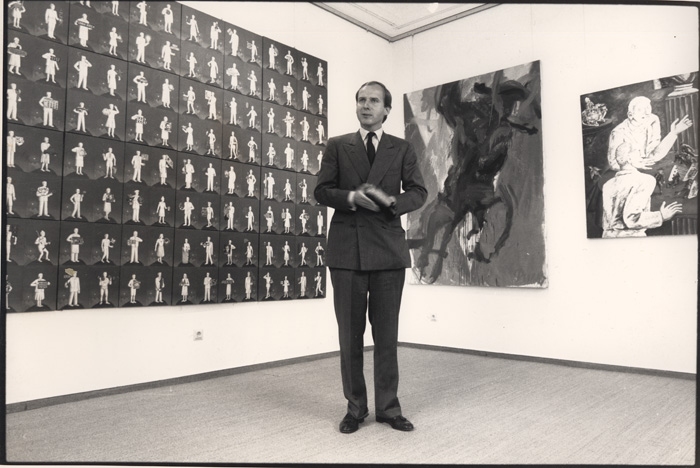

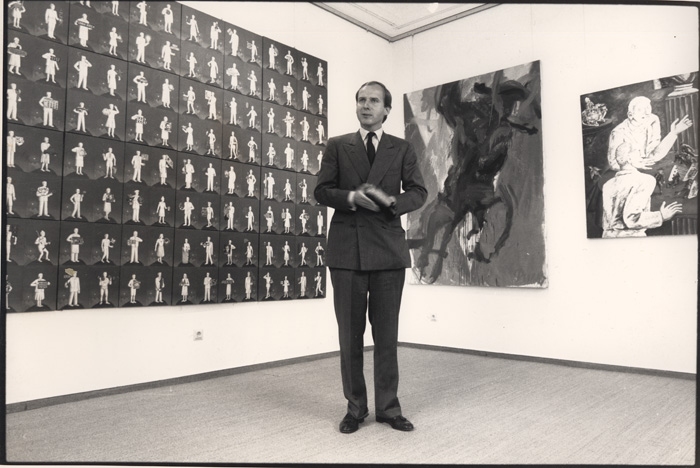

Симон де Пюри. Сотбис. Кёльн. 1988 г. Предаукционная выставка московских торгов. Русский авангард и советское современное искусство. Из архива Г.Брускина

Симон де Пюри. Сотбис. Кёльн. 1988 г. Предаукционная выставка московских торгов. Русский авангард и советское современное искусство. Из архива Г.Брускина

А была ли конкуренция между художниками?

Разумеется. Конкуренция всегда существует. Даже в андеграунде, где нет денег и реальной славы. Sotheby’s явился эпохальным рубежом. Разделил время на «до» и «после».

Больше соревнование, наверное, было такое?

Да, была здоровая конкуренция, скажем так. Вы знаете, музыкант на сцене может играть для одного или двух людей, сидящих в концертном зале, мнение которых для него важно. Точно так же все мы. Когда я что-то пишу или что-то леплю, в воображении возникают люди, с которыми я общаюсь, мнение которых я ценю. Это моя референтная группа. Я, вроде как, беседую с ними. Думаю: «А что скажет этот?» «А как воспримет вот эту идею вон тот?

Вы сказали, что не хотели объединяться, и что Вам интересней было работать индивидуально. Может быть, поведаете, почему, или расскажете о сообществах, которые все-же были интересны?

Есть ворОны и вОроны. ВорОны летают в стае. ВОроны по одиночке. Не потому что вОроны лучше ворОн. А потому что у вОронов другая физика. Я знал всех участников сообщества, о котором мы нынче говорим, обозначая его как андеграунд или неофициальное искусство. На самом деле художников было намного больше, и многие из них забыты, хотя были безусловно интересные люди, интересные работы. Был особый воздух, общая атмосфера, которую, если не все, то многие чувствовали. Помню картины конца 60-х начало 70-х с явно соц-артистскими и политическими интонациями. Это было еще до Комара и Меламида, до многих других. Например, полотно одного ныне сгинувшего художника: на нем был изображен Ленин в храме, запрокинувший голову, а сверху, из-под купола Господне око пронизывало (пронзало) его лучом-взглядом. Кстати, хорошо сделанная работа. Или вот такая работа: Голгофа, три креста, в центре Солженицын, а справа и слева — писатели: Синявский и Даниэль (всех трех репрессировали за их литературное творчество). Но это были случайные работы. У их авторов не было того, что Микеланджело называл «concetto» или концепции. Программы.

Неофициальная жизнь была очень активной. Что касается объединений. Не так все просто. Например, нам сейчас, постфактум, известна группа художников «Сретенского бульвара». Тогда это были просто художники-друзья. Их объединяли дружба и уважение друг друга. Был круг Белютина: в основном, его ученики. Из них известным художником стал Владимир Янкилевский (он, по-моему, был из белютинцев). Все остальные куда-то пропали. У ярких представителей андеграунда не было ни общего манифеста, ни какой-либо общей идеологической или эстетической платформы. Это всё были одиночки. Каждый со своей идеей (идеей-фикс). У каждого был свой Замысел. Или величие Замысла. Вокруг некоторых были подражатели, но имитаторы не в счет. В истории, на мой взгляд, остались (останутся) те, кто не ориентировались на репродукции из книг и рассказы про художественную жизнь на Западе, а искали и находили корни и источники своего искусства внутри себя, внутри своей культуры, в истории своей страны.

Групповой портрет художников-участников выставки "Художник и современность". Февраль 1987. Из архива Г.Брускина

Групповой портрет художников-участников выставки "Художник и современность". Февраль 1987. Из архива Г.Брускина

Может быть, Вы расскажете какой-нибудь интересный факт того времени, какую-нибудь историю, самую яркую, этого периода?

Мне тотчас хочется стать Шехерезадой и начать рассказывать тысячу и одну сказку про то, что было. Когда наступили эти необыкновенные времена, появились всевозможные экзотические личности... В 86 году в Москву приехал директор музея изящных искусств в Берне. Его привел в мастерскую швейцарский дипломат, коллекционер Мартин фон Вальтерскирхен (Martin von Walterskirchen). Который всех нас знал, и мы с ним дружили. Эти люди задумали сделать выставку русского андеграунда в своем музее. Стали ходить по мастерским, составлять список художников... В конце концов сформировали выставку и обратились в Министерство культуры за разрешением. Министерство их попыталось несколько сломать, стали указывать: тех, мол, не надо, оставьте вот этих, добавьте Глазунова… Но швейцарцы оказались жесткими людьми: стояли на своем. Не сумев «сломать», чиновники стали называть швейцарцев «фашистами». Директор музея выбрал для выставки мою большую картину (метра три с половиной на два), которая называлась «Логии». Темой картины было «отчуждение». Человек, живущий в мифологическом пространстве. Соотношение Я и не-Я, Индивидуума и Коллектива, Человека и Государства. В работе присутствовали идеологические символы. Произведение показалось чиновникам Министерства опасным. Меня предупредили, что данную картину никогда в жизни не выпустят ни на какую выставку заграницу. Высокопоставленное лицо поведало: «Мы не позволим экспорта подобных идей». Участие в европейской музейной выставке казалось в тот момент чрезвычайно важным делом. Я понял, что что-то нужно предпринять, и договорился с директором музея. Он пришел в мастерскую вместе со своим реставратором. Я обезжирил поверхность масляной краски мыльным раствором (сам придумал способ). И поверх всех «опасных мест» гуашью написал какие-то нейтральные мотивы. Швейцарский реставратор фотографировал и документировал процесс. Затем «исправленная» картина легко прошла комиссию Министерства культуры и была отправлена в бернский музей. Там реставратор влажными ватными тампонами смыл фальшивую запись, и работа заняла свое место в экспозиции. Вот такая история.

Кто такой актуальный художник того времени? Что значила актуальность в то время и сейчас?

В 86 году актуальным было то искусство, которое по цензурным соображениям не показывали ранее. И именно это искусство смогли увидеть зрители на важнейшей выставке того времени «Художник и современность» на Каширке и на других выставках того времени. Таков был пафос времени. Поэтому показывали мастеров 60-х и 70-х в 87 году. И это казалось необходимым, потому что большинство зрителей никогда не видели подобных работ. Актуальными были и Свешников, и Штейнберг, и Немухин, и Кабаков, и Орлов, и я, и Ройтер, и Захаров… Потом появились художники, которые сознательно объединились в группы. Это были уже не «художники Сретенского бульвара», которых искусственно собрали в кучу, а те, у кого были общие идеи, кто объединился для того, чтобы помогать друг другу, отстаивать свои интересы и сообща продвигать свое искусство. Сначала мы наблюдали за концептуализмом. В 90-е появился акционизм, далее недавний активизм, который, кажется, уже благополучно скончался вместе с протестным политическим движением в России. Впрочем, активизм и являлся частью протестного движения. Сейчас мы ничего подобного не наблюдаем. Мотылек пролетел, и пока мы не знаем, что нас ожидает в следующем мгновении.

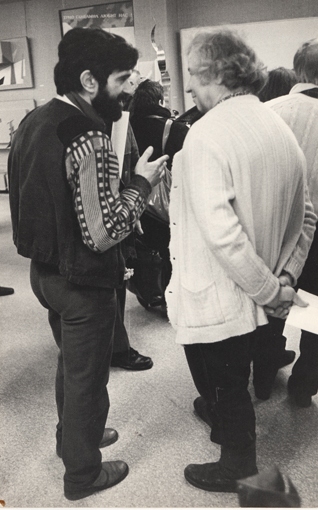

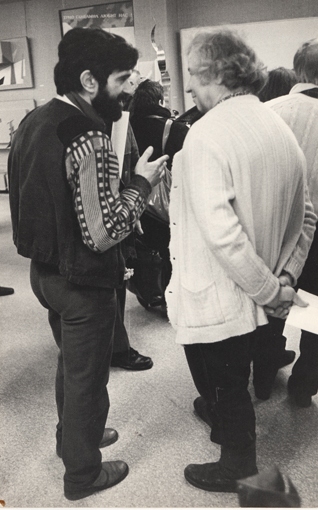

Гриша Брускин, Илья Кабаков. Выставка "Художник и современность". Февраль 1987 г. Из архива Г.Брускина

Как Вы воспринимаете современную художественную ситуацию? И, может быть, какие-то пожелания молодым художникам.

Вы знаете, я никогда не предсказываю будущее. Каким будет искусство, представить невозможно. Я не кудесник, не волшебник, не Сивилла, не провидец. Облако современного искусства может поплыть в любую сторону. Мне трудно оценить нынешнюю ситуацию с молодыми художниками по разным причинам: во-первых, всегда легче анализировать и рассматривать то, что уже прошло. Позавчера. Я недостаточно хорошо знаком с искусством молодых. Не все выставки вижу, не хожу по мастерским, возможно, многое пропускаю. Но уверен, что, наверняка, есть энное количество талантливых людей, чьи имена станут частью истории русского искусства. Иначе не бывает, любой период оставляет то, что мы впоследствии включаем в архивы. Называем историей, историей искусства.

Гриша Брускин, 2015. Фото © Константин Дрыкин

Может быть, какой-то совет?

Научить быть художником нельзя. Приходится лишь удивляться сколь разные виды деятельности сегодня называют словом «искусство». Давать советы — дело неблагодарное. Как правило, я этим не занимаюсь. И все же. Я бы не рекомендовал молодым художникам бездумно следовать рецептам профессоров нынешних художественных институций, которые, как правило, предлагают студентам политкорректный ассортимент правил и средств, с их точки зрения, являющихся путевкой в современное искусство. Это, с моей точки зрения, оболванивает молодых людей, делает их всех, как две капли воды, похожими друг на друга. Я бы посоветовал стараться найти свой единственный путь. Попытаться понять себя. Извините за банальность, «познать себя». Чтобы прожить свою собственную, а не чужую или ничью, коллективную жизнь. И одновременно пытаться отрефлексировать свое место в современном искусстве. Потому что без подобной рефлексии художник не сможет донести свою весть до людей.