Я созидаю, я разрушаю: амбивалентность ядерной энергии и ее репрезентация в искусстве

30 января аукционный дом dispar:d провел аукцион, посвященный теме постапокалипсиса, по итогам которого были открыты постаукционные продажи. Работы, представленные в онлайн-каталоге проекта, размышляют о том, каким может стать мир, переживший катастрофу, где старые порядки уступают место новым и где альтернативные правила открывают горизонты для переосмысления человеческого наследия. Фантазия или же будущая реальность? Поживем — увидим…

В рамках концепции проекта разбираемся в противоречивости образа ядерной энергии в искусстве, а также в важности темы памяти для обдуманного использования этой мощной силы.

Текст: Ксения Пиляева, искусствовед аукционного дома dispar:d

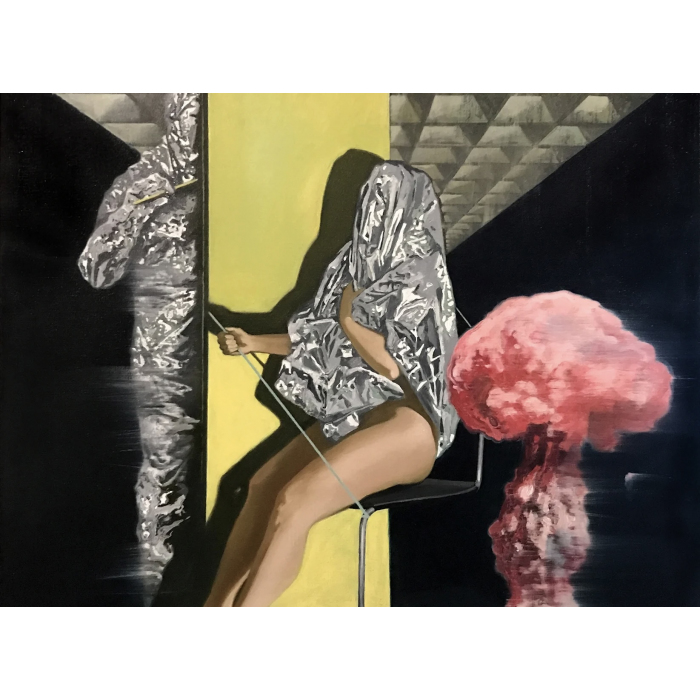

Igor Ost «Силуэт» (фрагмент), 2021

Виталий Северов, reality-based художник: «В XX веке с созданием атомной промышленности, Апокалипсис перешел из прерогативы церкви в руки ученых и политиков. Энергия цепной реакции деления сверхтяжелых атомов стала чертой, переступив которую шагнешь в ад и утянешь всё человечество.

Парадоксально, но за время разработки и подготовки к ядерной войне, человечество взорвало более двух тысяч бомб. А индустрия, возникшая вокруг производства оружейного плутония, превратилась в производителя мирной энергии.

Атом принес в наше сознание совершенно иную, нечеловечную темпоральность. Периоды полураспада и полного распада отдельных радиоактивных веществ составляют тысячелетия и даже сотни тысяч веков.

Но даже мирный — атом это бомба замедленного действия. Его отработанное топливо неутилизируемо и будет токсичным на протяжении многих тысяч лет. За ним требуется технологичный уход, обслуживание емкостей, перезахоронение, а утечки из хранилищ опасны тем, что сама опасность бесформенна. Она — излучение энергии.»

Ядерная энергия — «новая надежда» XX века, запустившая цепь событий, сложивших противоречивое отношение и восприятие нами данной отрасли. В послевоенное время сложно было уместить в голове, как наука и технологии, созданные во благо человечества, могли быть столь жестоко направлены против него? Этот вопрос безвозвратно изменил восприятие атомной промышленности и её образ в искусстве, заставив людей переосмыслить свои надежды и страхи в отношении будущего.

Изучение атома и его возможностей усугубило поляризацию уже и так бинарного мира, поставив человечество на новую ступень научного прогресса и одновременно став для него вызовом. Изобретения начала века, базирующиеся на открытиях о составе атома и излучаемой им энергии, вместо чувства стабильности, которую должен был подарить новый взгляд на вопрос формирования материи, окончательно «сбили с ног» все население Земли, оставив лишь непреходящие «тени Хиросимы» на его душах. «Встать» не получалось вплоть до 1970-х годов, когда с окончанием холодной войны и гонки вооружений — началом «постапокалипсиса» — повсеместно показались новые горизонты всеобщей политизации и перехода революционного в категорию массовой культуры. Так, открытия в области атомной физики, заверяющие о процветании будущего, привели творцов к глубоким размышлениям о моральной ответственности, стоящей за этими достижениями.

Ив Кляйн «Хиросима», 1961

Люди новейшего времени должны были поставить под вопрос свое современное наследие, где искусству, как и науке, держащей в своих руках полный набор как созидательных, так и разрушительных возможностей ядерной энергии, необходимо было пересмотреть многие принципы своего функционирования. Искусство должно было стать визуальным полем для усвоения ошибок прошлого, в условиях которого дети «апокалипсиса» ищут пути к восстановлению в изменившемся мире и начинают жизнь сначала.

Таким образом, помимо баталий на геополитическом поле, битвы начинают разгораться и в искусстве. В это время активно поднимаются вопросы о том, как должно выглядеть «новое искусство», учитывая все то, что, по итогам войны, забрало с собой человечество в «обновившийся» мир. Так, искусство, как никогда прежде, начинает носить политический и социальный характер. Люди повсеместно стремятся рассеять пелену отчаяния и разочарования, в том числе разочарования, сменившего всеобщий энтузиазм по отношению к силе атома, от которого ныне не осталось ничего, кроме недоверия и страха.

Полюса дискуссий включали противостояние отчетливой политизации, в рамках которой произведения искусства должны были использоваться в качестве социального оружия, и стремлением к творческой автономии искусства и индивидуальности творческого гения. Это была полемика между поборниками модернистской автономии и ангажированности искусства, где художественная репрезентация ядерной угрозы нарушала принципы «искусства ради искусства» модернистов. Однако сложно было говорить и о полноценной вовлеченности художников в вопросы атомной промышленности, понимании ее целей и использования, а также настоящего потенциала, так как информация эта скрывалась под грифом «совершенно секретно», и общая картина потенциальной угрозы оставалась недосягаемой для гуманитарных сфер.

В начале XX века активное развитие получает беспредметное, абстрактное искусство, которое своим развитием во многом обязано открытию делимости атома, коренным образом изменившему отношение к материи. Под большим впечатлением от этого события Василий Кандинский, более не желавший изображать мучительные для него формы, в которых он не видел ничего от чувств, эмоций и внутренней энергии, начинает создавать набор элементов, отражающих ту самую энергию, исходящую от материи в контексте атомной теории.

Василий Кандинский, «Без названия» (Этюд для композиции VII, первая абстракция), 1913

«Одна из самых важных преград на моем пути сама рушилась благодаря чисто научному событию. Это было разложение атома. Оно отозвалось во мне подобно внезапному разрушению всего мира. Внезапно рухнули толстые своды. Все стало неверным, шатким и мягким. Я бы не удивился, если бы камень поднялся на воздух и растворился в нем», — В.В. Кандинский, Ступени, 1913.

Кандинский был преподавателем в самой влиятельной школе искусств XX века — Баухаус, утвердившей кооперацию технологий и искусства, успех которой, однако, сильно подорвала война. Доверия к технологиям оставалось критически мало, и перед отраслью стояла задача направить все силы на его восстановление.

Так, в начале 50-х годов Эрик Ницше, один из тех, кто привёз идеи модернизма Баухауса в Америку, берётся за проект рекламной кампании для General Dynamics — крупнейшей компании по производству оружия. Компания нацелилась на изменение общественного восприятия своего имиджа, сосредоточив внимание не на оружейном производстве, а на своих миротворческих инициативах, что также содействовало кампании «Атом для мира», начатой президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Серия плакатов «Атом для мира», созданная дизайнером, должна была продемонстрировать мирное использование ядерной энергии во имя всеобщего прогресса.

Эрик Ницше «Атомы на службе мира» и «L'atome au service de la paix», серия плакатов «Atoms for Peace» для General Dynamics, 1955

Говоря о модернистском крыле послевоенного искусства, борющемся за идею своей автономии, его представители пытались освещать актуальные проблемы, игнорировать которые было невозможно — они обнажались с каждым новым днем. Художники-модернисты находили выход в, на первый взгляд, отстраненных мирах, свободных для фантазий, простор которым во многом дали открытия именно в области физики.

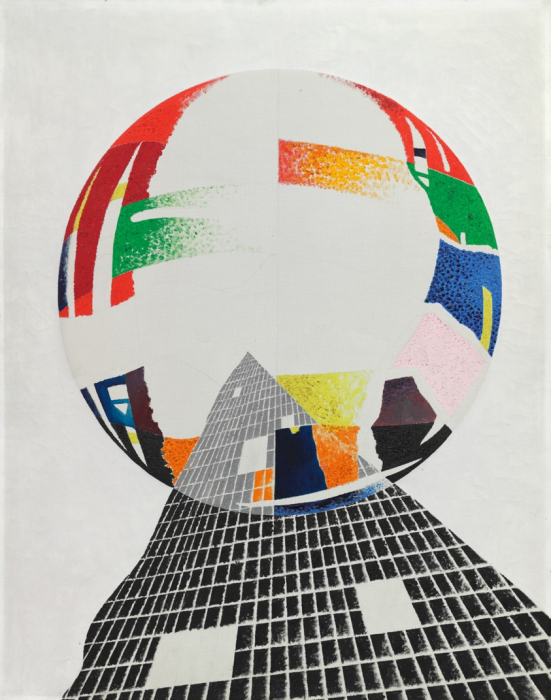

Венгерский художник Ласло Мохой-Надь — ещё одна важная фигура для Баухауса, который в абстрактной манере создает произведение на тему ядерной энергии. В центре работы находится пузырь, окутанный яркими цветными элементами, напоминающими разводы мыльного пузыря. В своей работе он смещает фокус на загадочность природы этой энергии, неподвластной визуальному восприятию и оставляющей нам лишь фантазии о том, как бы она могла выглядеть.

Ласло Мохой-Надь «Ядерный I, CH», 1945

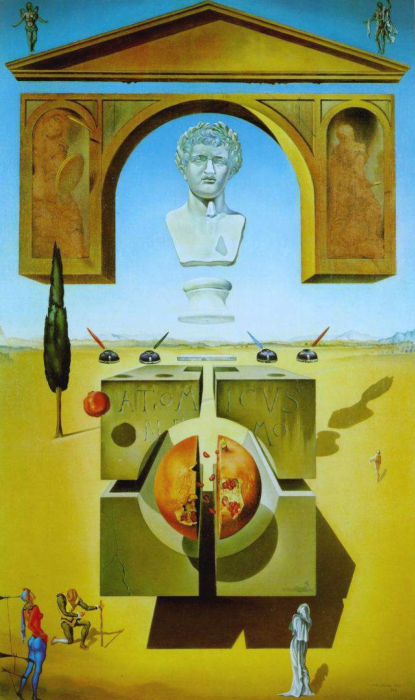

С головой погрузился в таинственность ядерной энергии и значительная фигура для сюрреализма — Сальвадор Дали, посвятивший целый период своего творчества изучению атома в рамках концепции, которую он сам назвал «ядерным мистицизмом». Работы этого периода можно легко узнать по характерному приему мастера: объекты на картинах визуально не соприкасаются друг с другом, тем самым перекликаясь с природой атома, отталкивающегося от подобных ему частиц.

Сальвадор Дали «Расщепление атома (Дематериализация под носом у Нерона)», 1947

В 40-х и 50-х годах XX века, на фоне нарастающей ядерной угрозы, в Италии сформировались два значимых художественных объединения: Movimento Arte Nucleare (Движение ядерного искусства) в Милане и Eaismo (Эра Атома-изм) в Ливорно. Эти группировки стали важными реакциями на изменения, происходившие под знаменем атомной промышленности.

Представители Движения ядерного искусства, именуемые «нуклеарами», во главе с одним из самых активных его участников — Энрико Байем, стремились освободить свое искусство от замшелых «измов» для репрезентации новой эпохи — «атомного века». Их творчество было сосредоточено на визуальных исследованиях в поисках истины недоступного и даже мистического мира атома, а также на последствиях его недобросовестного использования. Их манифест звучал так:

«Формы распадаются: новые формы человека — это формы атомной вселенной. Силы — это электрические заряды. [...] Истина не принадлежит вам: она находится внутри атома. Атомная живопись документирует поиск этой истины.»

Энрико Бай «Quamisado II», 1951 и «Семафоро», 1945

Демонстрация разрушительной силы ядерной энергии также нашла свое выражение в автодеструктивном искусстве и непосредственно в работах его прародителя — Густава Мецгера. «Ракеты, ядерное оружие — это автодеструктив», — гласит его манифест, — «Автодеструктивное искусство — это превращение технологии в общественное искусство». Мецгер указывает на то, что в окружающей нас вселенной сосуществуют как созидательные, так и разрушительные начала, которые постоянно перерастают друг в друга. Человек же, по его мнению, интериоризировав эти противоречия, оказался на той стадии своего существования, где он сам подвергает это существование под вопрос.

Густав Мецгер «Стол», обе работы 1956 года

В своей серии изображений того предмета мебели, который можно встретить в каждом доме — стола, художник демонстрирует эти полярные ипостаси, превращая уютное и родное место для сборов в угрожающий атомный гриб.

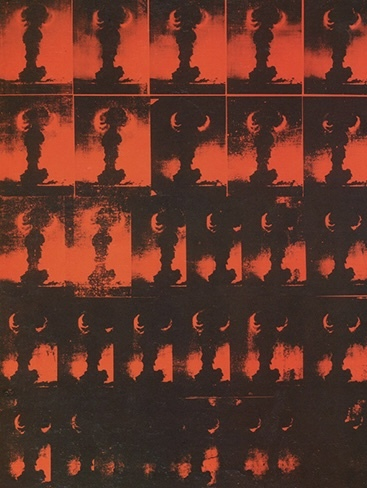

Что касается образа ядерного гриба, то он стал несомненно культовым символом не только силы ядерного оружия, но и широкой глобализации, связанной с ним проблем. С распростертыми объятиями ядерный гриб переняла и развивала поп-культура. Так в поп-арте, базирующемся на образах массовой культуры, а конкретно в работах Энди Уорхола, взрыв изображен, оторвано от яркости и оптимизма данного течения, которые отвечали на потребность в отвлечении людей от испытаний военного времени. В своей работе «Красный взрыв» Уорхол использует документальное фото ядерного гриба, появившегося над Хиросимой 6 августа 1945 года, свидетельствующее о крайней точке — о катастрофе человечества. Художник размышляет о том, как, несмотря на любые невзгоды, человеку свойственно находить силы продолжать жить — умение, которое сосуществует с полным отсутствием возможности дистанцироваться от пережитого ужаса. Такой контраст подчеркивает серьезность затронутой темы: несмотря на стремление общества отвлечься от ужасов военного времени, невероятная сила ядерного взрыва остается реальностью, с которой человечество должно столкнуться.

Энди Уорхол «Красный взрыв (Атомная бомба)», 1963

Зачастую в работах художников, использующих образ ядерного гриба, возникает интересное противоречие: взрыв представляется как яркий всплеск красок, создающий неожиданное сочетание эстетической привлекательности и глубокой тревоги. Серия «Атомные бомбы» 90-х годов художницы Мириам Кан — яркий пример такого приема.

В этой акварельной серии ужас ядерного взрыва обманчиво представлен в приятных и даже манящих цветах, напоминая о том, что никакая красота не сможет спасти мир, если на его пороге окажется ядерная угроза.

Мириам Кан «H - Bombe (A-+H - Test)», 1990 и «atombombe», 1991

Изображение ядерной энергии и ее последствий в японском искусстве после событий 1945 года глубоко укоренилось в коллективной памяти народа, пережившего трагедию атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Это событие стало не просто исторической вехой, а коллективной травмой, которая определила ход дальнейшего развития японской культуры и искусства.

Ири и Тоси Маруки «Атомная пустыня», 1952

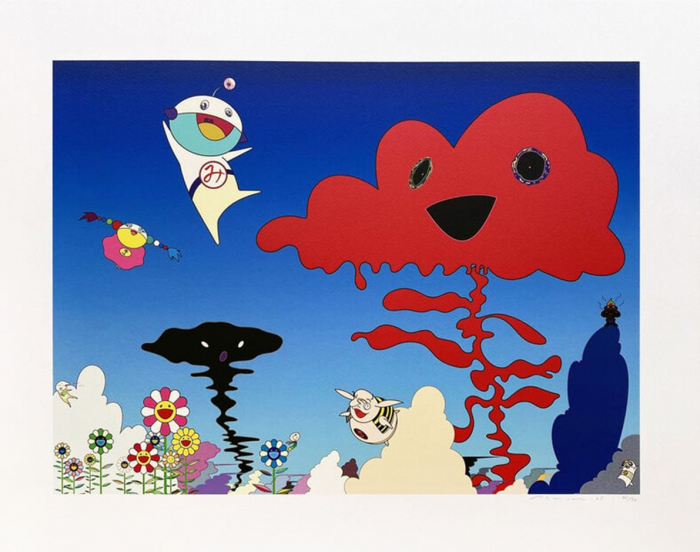

Это воспоминание проявилось в апокалиптических панно Ири и Тоси Маруки, где неотвратимость судьбы, а также трагичность и хрупкость человеческих жизней без прикрас демонстрирует деструктивную силу атома. А также в «суперплоскости» работ Такаси Мураками, отображающей то, как трагедии прошлого продолжают влиять на сознание современного общества, стремящегося забыться в эскапизме ярких вселенных поп-культуры Японии. Использование контрастирующих образов — наивного и макабрического — позволяет Мураками исследовать, как массовая культура служит защитным механизмом для народа, стремящегося отвлечься от своего прошлого.

Такаси Мураками «Эко эко рейнджеры силы земли», 2005

В современном искусстве все чаще звучит тема памяти прошлого, где художники обращаются к артефактам, которые могут помочь сохранить важные идеи от забытья и полного исчезновения, восстанавливая картину ушедшего времени для создания благополучного будущего.

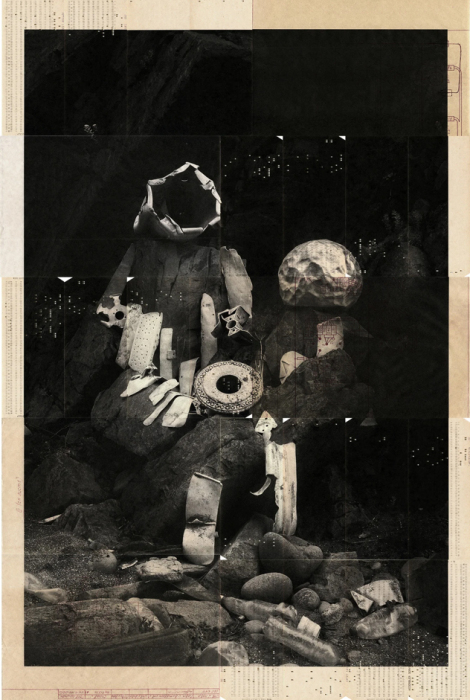

Так, художник Виталий Северов, словно сталкер времени, в своем проекте «Воспоминания Будущего» стремится запечатлеть паттерн забвения и угрозу его свершения в контексте нашего завтрашнего дня. Художник о своем проекте рассказывает так: «В своем проекте «Воспоминания Будущего» я рассматриваю не прямую угрозу ядерного заражения, но механизмы забвения культуры и ее руинизации. Утрата языка, знания, непонимание или игнорирование знаков опасности нашими потомками из неопределенного будущего способны породить катастрофу.

Виталий Северов

«Металлические обломки» (Из проекта «Воспоминания Будущего»).

Аукционный лот

На изображении под названием «Металлические обломки» представлен морской мусор на побережье военного полигона в Баренцевом море. Жизнь вблизи мест, где происходят засекреченные действия, периодически сталкивает местное население с аномальностью, неизведанным. Так, во время своих экспедиций я встречался со случаями, когда из-за секретности создавался вакуум знания. Я встречал местных жителей с непонятными объектами, которые оказывались, например, фонящим металлоломом, о чем им никто не сказал и не предупредил, ведь это военная тайна.

А в конце 2010-х, на побережье недалеко от моего родного города, несколько месяцев бесхозно стояли баржи, зараженные радиацией неудачных испытаний в Белом море.

Виталий Северов

(Из проекта «Воспоминания Будущего»).

Аукционный лот

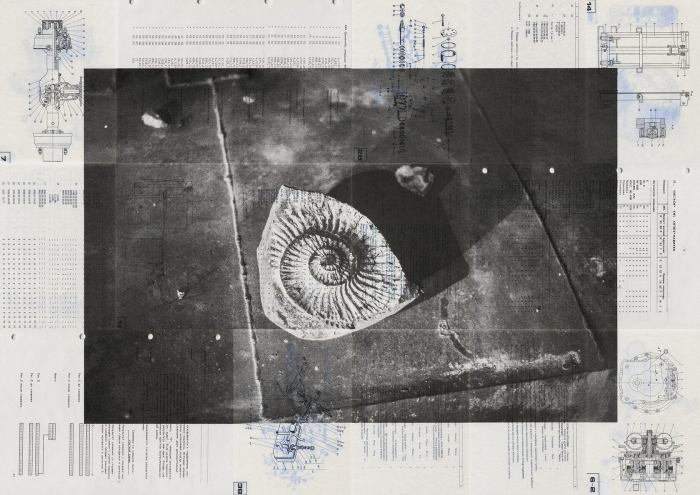

Опасность активных отходов (отработанное топливо АЭС), по данным Nuclear Energy Agency, требует захоронения не менее чем на 10 000 лет. Однажды я услышал фразу в компьютерной игре Half-Life 2, где антагонист произнес: «Неужели мы станем повторять путь трилобитов? Неужели всем достижениям человечества суждено стать лишь осколками пластика, разбросанными на окаменевшем ложе между Бургес-Шейлом и тысячелетним слоем грязи?».

Последние пару лет я печатаю фотографии, используя только вторичные материалы. Я собираю макулатуру по заброшкам, барахолкам и коммуналкам — данные исследований НИИ, перфокарты, техдокументацию, утратившие смысл, потому что никто их уже не может ни прочитать, ни оценить. Я нарочито использую их как иллюстрированный акт мародерства и руинизации знаний, культуры, и невозможности прочтения знаков прошлого.»

Работы онлайн-проекта «Мы прерываем трансляцию» аукционного дома dispar:d доступны для приобретения до 17 февраля. Узнать подробности и посмотреть каталог работ можно на сайте.